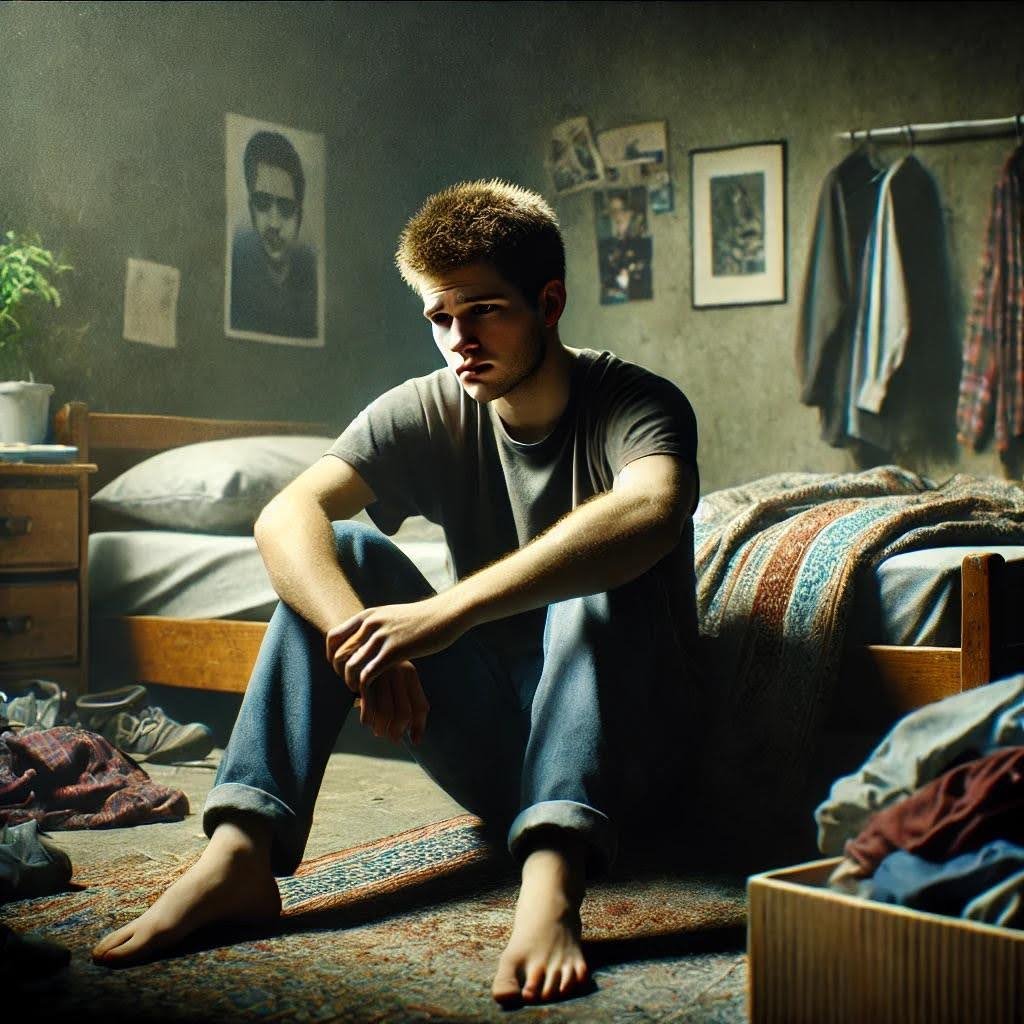

Le syndrome Hikikomori a été décrit pour la première fois en 1998 par le psychiatre japonais Tamaki Saito. Hikikomori vient du japonais hiku, « tirer vers soi », et komori, « s’enfermer ». Il désigne essentiellement des adolescents ou jeunes adultes entre 15 et 30 ans qui choisissent de ne plus sortir de chez eux pendant des mois. C’est un véritable problème de santé mentale au Japon et qui commence à s’observer dans le monde entier.

Il n’existe pas obligatoirement une psychopathologie associée. On retrouve souvent une vulnérabilité personnelle, avec une défaillance narcissique et une personnalité anxieuse, derrière ces comportements d’isolement. Il s’agit fréquemment également de jeunes souffrant de dépression existentielle.

Les symptômes d’Hikikomori

- Retrait social : rejet des activités périscolaires puis scolaires, refus des invitations par les amis, refus du partage des moments communs à la maison, etc.

- Isolement : les personnes passent la plupart de leur temps dans leur chambre entre lecture, musique, jeux vidéos, regarder la télé ou naviguer sur internet et les réseaux sociaux. Ils dépendent des membres de leur famille pour les besoins de base comme la nourriture.

- Détresse émotionnelle :

- sentiment de honte, anxiété ou dépression même si toutes les personnes ne répondent pas aux critères des troubles psychiatriques.

- discours négatif sur le monde et sur eux (ex: “le monde est foutu”, “je suis nul”, “je n’y arriverai jamais”, “je ne veux pas grandir”).

- Troubles du sommeil : cycle de sommeil perturbé. Ils peuvent rester éveillés pendant la nuit et dormir pendant la journée.

- Négligence personnelle : certaines personnes présentent un manque d’hygiène manifeste. Elles sont prêtes à être dans l’irrespect d’elles-mêmes pour ne pas avoir à s’exposer aux regards extérieur.

- Anxiété pendant les interactions sociales : angoisse, mal au ventre à l’idée de sortir de la maison ou de rencontrer des gens.

Les facteurs à risques

C’est souvent la combinaison de facteurs individuels, familiaux et sociétaux :

- Sédentarisation : le style de vie contemporain offre souvent une chambre qui a parfois télévision, portable et ordinateur. Le temps passé dans la chambre favorise la sédentarisation.

- Situation d’échecs, intimidation et harcèlement : un échec scolaire, un rejet social, un harcèlement scolaire, une rupture sentimentale peuvent fragiliser les jeunes personnes et leur donner le sentiment profond et durable que ce monde n’est pas fait pour eux.

- Angoisse face à l’avenir : ils peuvent avoir la croyance que le monde va à sa perte ou qu’ils n’ont pas d’avenir. La révolution numérique met le monde extérieur à leur portée sans qu’il soit nécessaire de sortir et donne la possibilité de maintenir un lien sans avoir à s’y confronter.

- Pression pour réussir : les individus peuvent se sentir submergés par des attentes scolaires ou professionnels trop fortes.

- Dynamique familiale : certains parents, de par leurs angoisses, renforceraient l’anxiété de l’enfant, ses stratégies d’évitement et freineraient le développement des capacités d’insertion sociale.

- Excès d’utilisation des nouvelles technologies : l’accès à Internet et aux réseaux sociaux offre aux jeunes la possibilité de passer des heures en ligne, se connectant à des communautés virtuelles tout en évitant les interactions en face à face.

- Problème psychopathologique sous-jacent : l’existence d’une pathologie psychotique, d’un trouble borderline ou d’un trouble autistique sous-jacent favorise également le syndrome de Hikikomori.

Les solutions

Parfois ces jeunes n’expriment aucune souffrance et ne sont pas demandeurs d’aide ou de soin. C’est souvent par le biais des parents qu’émerge la demande de soin. La prise en charge passe par une approche psycho-socio-éducative, s’il y a un trouble psychotique alors une approche médicale, parfois avec hospitalisation pourra être prévue.

- Soutenir les parents : soutenir les parents demeure essentiel, surtout dans un contexte où l’enfermement de leur enfant est devenu compulsif à l’instar d’une « addiction ». L’entretien parental permet d’évaluer le degré d’inquiétude et/ou de saturation des parents , le degré de compréhension du trouble du jeune, l’aptitude des parents à demeurer ou non soutien de leur enfant. Cet entretien va permettre de mettre en œuvre une alliance dans la prise en charge, de restaurer la communication dans la fratrie.

- Consultations thérapeutiques : utiliser différentes approches thérapeutiques telles que la psychanalyse, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie d’acceptation et d’engagement, la thérapie de soutien, l’art-thérapie, la musicothérapie, la médiation animale, etc.

- Faire des exercices réguliers : encourager les jeunes à être plus actif et à faire une heure d’exercice par semaine.

- Alimentation saine : les encourager à maintenir une alimentation équilibrée et saine pour leur santé

- Exposition progressive : encourager des petites interactions sociales et gérables pour les jeunes.

- Groupes de soutien : intégrer des groupes de soutien aux familles et aux hikikomori peuvent procurer compréhension, soutien et aider à briser l’isolement.

Conclusion

Le syndrome Hikokomori est un phénomène multifactoriel encore mal connu et qui désempare les parents. L’accompagnement de la famille est primordiale et doit être doublé d’une prise en charge multiple. Le chemin peut prendre quelques mois à quelques années. Cela demande de la patience, de garder l’espoir et de ne pas lâcher.